和洋折衷建築の構成と特徴

旧加賀谷邸は、大正14年(1925年)以前に建てられた木造2階建ての和風住宅で、洋館を併設した和洋折衷の構成が特徴です。

主屋は寄棟造で押縁下見板張り、洋館部はドイツ下見板張りが用いられ、外壁仕上げの違いによって明確な棲み分けがなされています。屋根材には瓦・銅板・スレートが使い分けられ、素材ごとの機能性と意匠性が考慮された設計が施されています。これらは戦前の別荘建築に見られる典型的な意匠として、現在もその価値を保っています。

建築再生の取り組み

本邸の再生にあたっては、建築当時の意匠と構法を尊重しながら、現代の利用に求められる安全性や快適性を備えるための改修を行いました。

和室は和紙畳と椅子座仕様に整えられ、タモ材のテーブルと椅子が落ち着いた空間を演出しています。天井や柱、長押などの木部は、塗装を施さず清掃のみにとどめ、年月を重ねた木肌の風合いをそのまま活かしています。壁は京壁(土壁)で仕上げられ、床の間の下地窓には傷んだ竹を新調。襖や障子も調整と貼り替えを施し、もとの意匠を損なうことなく再生されています。

縁側は芝生の庭に面し、垂木や丸太の桁を現しとした構造が当時の建築の特徴を示しています。床板にはヒノキの無垢材を用い、塗装を施さず自然な経年変化を活かす仕様としました。

また、冬季の利用にも配慮し、縁側には床暖房を導入しています。設えられたテーブルは、和室と同様にタモ材の天板を使用し、脚部には鍛造による特注金物を組み合わせています。

邸宅内部の意匠

旧加賀谷邸には、時代を超えて受け継がれてきた建築の美意識が、空間の細部にあらわれています。住まいとしての機能を保ちながらも、意匠や素材の選定には一貫した設計思想が貫かれており、随所に職人の技術と、当時の暮らしを支えた人々の価値観が反映されています。華美に走ることなく、抑制のきいた造作の中に、時代性や文化的背景を感じ取ることができます。

マントルピース

洋風建築において暖炉上部や側面に設けられる装飾的な要素で、木彫や石材の意匠によって建物の格式や趣向を示すものです。

旧加賀谷邸の洋館部では、直線的で端正な四角形のマントルピースが設えられています。過度な装飾を避けたデザインは、当時の洋風住宅の様式を踏まえつつ、和の空間との調和を意識した構成となっています。

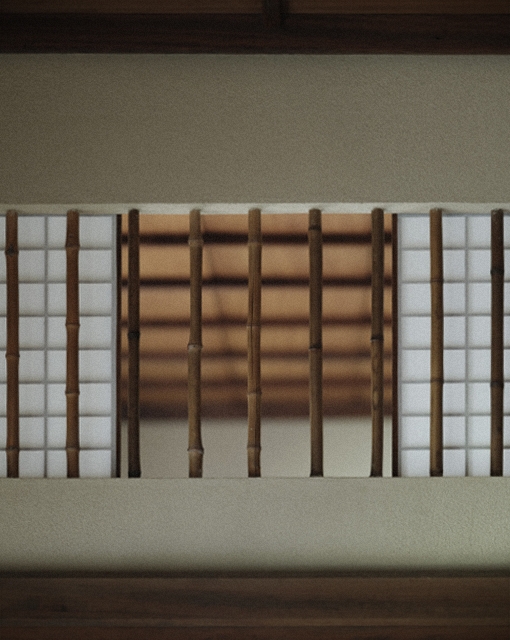

欄間(らんま)

和室の天井と鴨居(かもい)の間に設けられた開口部で、採光や通風を確保するための伝統的な建具です。

旧加賀谷邸では、細い竹を縦に配した簡素な意匠が施されており、装飾を抑えながらも、空間の連続性と機能性を両立させています。設計においては、必要最小限の要素で調和を生み出すという、当時の美意識と設計方針が反映されています。

障子(しょうじ)

伝統的な和建具である障子は、光をやわらかく透過させながら、外と内の境界をやさしく仕切る役割を担います。

旧加賀谷邸では、中央に透明ガラスを組み込んだ「ガラス障子」が採用され、外の景色を部分的に取り込む構造となっています。この構造は、光と風景のバランスを調整するための工夫であり、空間に静けさと奥行きを与えています。

京壁(きょうかべ)

京都の伝統的な左官仕上げで、土や石灰、繊維などを混ぜた素材で塗られた和室の壁です。

旧加賀谷邸の京壁は、落ち着いた色味と微細な粒感があり、光を柔らかく受け止める質感が、空間の静けさを引き立てています。修復にあたっては、古い土壁の雰囲気を損なわぬよう、同様の素材と技術で丁寧に塗り直されました。